+++++++++++++++++++++++

西浦1021======1026東幡豆

下り1061列車・普通・吉良吉田行

名鉄6000系6012編成(←6212+6012)2両編成

+++++++++++++++++++++++

一時間程の駆け足参拝であったが、ガン封じ寺で有名な無量寺から、西浦駅にそろそろ戻ろう。10時21分発の下り吉良吉田行きに乗って、二駅先の東幡豆駅(ひがしはず-)へ行く。

(西浦駅に戻る。丁度、上り下り列車の交換になる。)

吉良吉田行き列車が定刻に発車。三河湾を一望できる緩やかなS字カーブを走り、この「三河の呉線」区間から山に入ると、こどもの国駅に停車する。こどもの国駅からは、海側に迫り出した低山帯の縁の高台を走る。低山の間に海が少し見えた後、内陸側の平坦地に下り、住宅が多くなると、東幡豆駅に所要時間約5分で到着する。

(東幡豆に1番線到着。構内右側進行特例駅で、ホームは非常に狭い。)

東幡豆は、三河湾沿岸中央部に位置する静かな漁港の町である。かつては、三河湾や三ヶ根山(さんがねさん)観光の玄関口として、大変賑わったらしい。現在も、潮干狩りのメッカとして、シーズンに多数の観光客が訪れるという。

(建て植え式駅名標。)

この東幡豆駅は、昭和11年(1936年)7月の延伸時に開業、起点の蒲郡駅から6駅目、10.6km地点、所要時間約16分、所在地は西尾市東幡豆小見行田、海抜6mの終日無人駅である。4両編成対応の島式ホーム一面二線の列車交換可能駅で、構内右側進行の特例駅になっている。かつては、特急や急行も停車する主要駅であった。

(蒲郡寄りから、ホーム全景。東西に配されている。)

蒲郡方を望むと、左右非対称にスプリングポイントで纏まり、海側に大きくカーブをして行く。この先は、海側にある住宅地の裏を走る感じになっていて、山側は田畑が広がっている。また、正面の山の上には、愛知こどもの国がある。ミニSLの汽笛が聞こえるのが、この東幡豆の風物詩になっているとの事。

(蒲郡方。)

吉良吉田方の上り線側には、構内踏切が設置され、向こうに踏切がある。こちらの方が、左右に住宅が建て込んでおり、ほぼ真っすぐに線路が伸びている。線路北側脇には、幹が隆々とした桜の木がある。樹齢約80年の開業当時からの古桜で、この1本のみが残っているという。なお、山側に幹が大きく傾いているのは、強い海風の影響であろう。

(吉良吉田方。)

(開業当時からの大桜。)

線路北側に、赤トタン屋根の小さな木造駅舎があるので、行ってみよう。吉良吉田方の構内踏切と連絡路を通って、改札口に向かう。この駅舎も、勿論、開業当時のものである。

(ホームからの駅舎本屋。)

この駅の改札口と待合室は、明るく開放的な造りで、15畳位の広さがある。出札口は、シャッターで完全に閉鎖され、自動券売機とインターホンがある。なお、無人駅化は、平成になってからで、平成10年(1998年)6月との事。

窓沿いにコの字に設置されたベンチは、座面が大型のすのこ状で、足は鉄骨となっている珍しいタイプである。最盛期の頃、名古屋方面からの観光客で、ごった返していたのだろう。また、駅の南側に民家が建ち並んでいるが、昔は、この改札口から海と島が見えたという。観光駅として、なかなか良い印象だった様だ。

(簡易なA型鉄パイプの改札口。間口がとても広く、三列分の通路があるのが、多客時対応の名残。)

(個性的なコの字ベンチ。地元小学生達の電車絵も、壁に沢山掲げられていた。)

駅前に出てみよう。小さな通りに面した木造平屋の駅舎は、民家風の庇付き切妻トタン屋根で、昭和の名古屋鉄道ローカル線に良く見られるデザインである。蒲郡方に広いスペースがあり、自転車置き場になっている。なお、貨物ホームや側線跡は無く、今では全く判らない。おそらく、自自転車置き場付近に、貨物ホームと集積場があったのであろう。

(東幡豆駅。※昼間は完全逆光の為、夕方再訪時に撮影。)

駅舎並びの古い瓦葺きの平屋は、駅前売店跡で、向かいの八百屋の冷蔵庫として、一部使われている。現在、蒲郡線の存続運動と鉄道愛好家で結成されたボランティア団体が、地元商店と協力して整備し、年に何回か、「飲んで残そうにしがま線」のイベント会場に使っているとの事。イベントでは、旬な地場産アサリ、干物、地元造り酒屋の秘蔵酒、手作り味噌や弁当も用意される。ご当地名物のアサリの味噌焼きが人気を博しているとの事。

また、駅前には、八百屋、喫茶店、花屋や海老せん専門店が、民家と一緒に建ち並んでいる。かつては、三ヶ根山行きの観光バスが発着し、大きな観光絵看板を掲げた商店もあって、駅前は大変栄えていたそうである。今は、静かな漁港町の小さな駅の佇まいになっている。

(駅前通りと自転車置き場。)

(駅前売店跡。※逆光の為、夕方再訪時に撮影。)

東幡豆の観光の歴史について触れておこう。今では、その面影も全く無いが、海と山の二方の観光地を擁しており、昭和30年から40年代まで、愛知県内の代表的な観光地であったという。イメージ的には、老若男女や家族連れも楽しめる、関東の鎌倉な様なカジュアルな感じだった様だ。

海の観光地として、東幡豆沖には、前島(まえしま)【青色マーカー】と沖島(おきしま)【黄色マーカー】の無人島がある。かつては、「うさぎ島」と「猿ヶ島」の愛称が付けられた、名鉄観光の観光島として、人気を集めた。島内には、ウサギや猿が放し飼いされており、渡船の観光船で両島を訪問する事が出来たという。しかし、観光客減少の為、平成9年(1997年)11月に41年間続いた事業を撤退し、同時に定期連絡観光船も廃止になってしまった。元々は、愛知県犬山市にある日本モンキーセンターが生態研究の為、8種300羽のウサギを放したのが始まりで、当時の物珍しさも手伝い、観光化したとの事。

山の観光地である、三ヶ根山(さんがねさん)【赤色マーカー】は、標高321mから、三河湾を一望出来る絶景ポイントである。かつては、360度回転する回転展望台や遊園地があり、形原温泉から山頂までを結ぶ愛知県初のロープウェイも、週末は大変な混雑であったという。最盛期の昭和45年(1970年)には、220万人もの観光客が訪れた記録がある。年間200万人以上は、現在の世界遺産の白川郷と五箇山の観光客数よりも多い。しかし、三ヶ根山スカイラインの全通と自家用車の普及、愛知こどもの国の開園により、観光客が激減し、山頂の観光設備やロープウェイは廃止になっている。また、三ヶ根山への路線バスも、既に廃止されてしまった。

グーグルマップフォトシュア・三ヶ根山スカイライン第一見晴台からの絶景

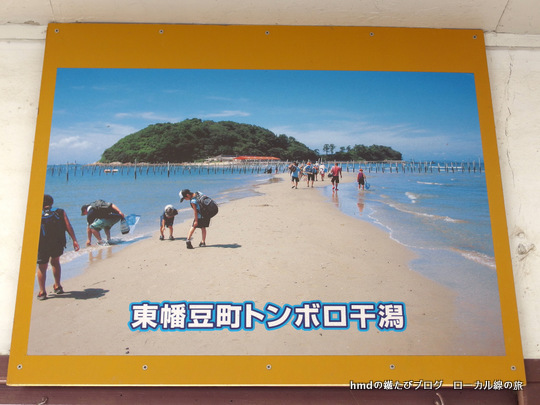

改札口の上には、潮干狩りの大きな写真が飾られている。今も、人気のある前島の潮干狩り【波マーカー】は、毎年3月から8月がシーズンになる。代表的なアサリの他、サルボウ貝やマテ貝等が沢山採れるという。シーズンには、前島に渡る観光船も臨時に運行され、炭焼きバーベキューも楽しめる。

東幡豆漁業協同組合公式HP

(前島トンボロ干潟の写真。トンボロは地形用語で、陸繋砂州(りくけいさす)ともいう。)

駅から少し西の方に歩くと、干潮時に干潟が広がり、沖合500m先にある前島も陸続きになるらしい。前島トンボロ干潟と呼ばれる三河湾有数の潮干狩り場になっており、ぽっちゃり形で甘く、滋養満点の美味しいアサリが採れるそうだ。

なお、アサリの料理法は、幡豆名物であるアサリの味噌焼きや、うどんやラーメンに殻付きアサリを入れるのが、ご当地風との事。味噌焼きは、地元・すずみそ醸造場製の豆味噌、地酒と三州三河味醂で味付けをした甘辛な味で、一度、是非食べてみたい。

三河幡豆・すずみそ醸造所公式HP

(西尾市観光協会観光紹介映像・前島トンボロ現象。※自動早送りで無音再生。)

2017年7月14日 ブログから保存・文章修正(濁点抑制)・校正

2025年1月14日 文章修正・加筆・校正

© 2017 hmd all rights reserved.

文章や画像の転載・複製・引用・リンク・二次利用(リライトを含む)や商業利用等は固くお断り致します。