上信電鉄の旅二日目に入る前に、起点地である高崎について、少し触れておきたい。群馬県南西部にある高崎は、旧・中山道の宿場町兼城下町として古くから栄え、県下最大の都市になっている。代表的な郷土産品は、高崎達磨が有名である。現在の人口は約37万人で、江戸時代中期頃は約6千人、明治時代中期頃は約2万6千人であった。

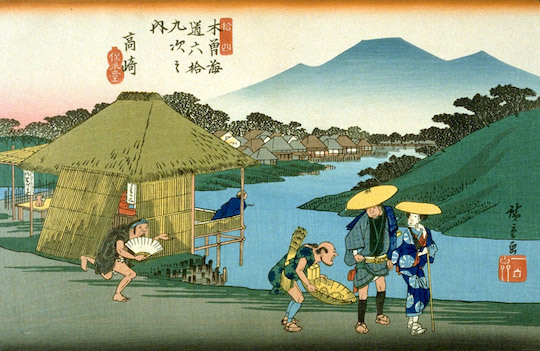

(木曾海道六拾九次之内「高崎」歌川広重画。江戸時代後期・天保8年頃の高崎を描く。 ※フリー素材より引用。)

高崎の北方には、伊香保温泉を懐に擁する榛名山(はるなさん/標高1,449m)と、赤城神社が鎮座する赤城山(あかぎさん/標高1,828m)のふたつの火山がそびえ立つ。利根川とその支流が南東方向に数多く流下しており、火山噴出物が河川で運ばれて堆積した標高約100mの台地上に高崎の中心市街地がある。内陸性と海洋性が合わさった気候は、夏は暑くて、雨が多く、雷が名物になっている。冬は、「上州のからっ風」と呼ばれる乾燥した季節風が、北の山々から吹き下ろすので、非常に寒い。しかし、県北部と比べると、積雪は少ない。

この高崎の街の歴史は、比較的新しい。慶長3年(1598年)に、初代藩主の井伊直政が高崎城と高崎藩を置き、中山道が整備された江戸時代以降からである。明治時代初期に、鉄道が開通すると、当時の生糸・織布産業の拡大と共に急速に発達した。それまでは、高崎の南にある新町(高崎から上野方に三駅目)や本庄の方が栄えていたという。また、帝国陸軍歩兵連隊も置かれ、日清戦争から太平洋戦争まで従軍した。パラオのペリリュー島の戦いで玉砕した連隊であり、大きな慰霊碑も建立されている。

なお、群馬県の県庁所在地は、この高崎ではなく、北東10km先の前橋になっている。明治4年(1871年)の廃藩置県から翌年までは、高崎に県庁が置かれていた。その後、群馬県と入間県(いるま-/現在の埼玉県)が合併した熊谷県(県庁所在地は熊谷)になった。再分割後、高崎に群馬県庁が戻されたが、前橋に再び置かれている。その経歴からも、県下一・二の中心都市が隣接する珍しい地勢になっており、「行政や文化は前橋、商業と交通は高崎」といわれ、同県下でありながら、お互いにライバル意識が強いという。

(西の丘陵からの高崎の街並み。あいにく遠くが曇っており、赤城山や筑波山は見えない。)

西の丘陵から、高崎の街を望むと、直ぐ奥に前橋があり、ひとつの大きな街の様である。左寄りのひときわ高いビルは高崎市役所、中央付近のビル群に高崎駅がある。また、晴れていれば、赤城山や筑波山も見えるという。

□

高崎駅も簡単に触れておこう。鉄道交通的にも、関東から北陸・信州方面への重要な中継地で、東京方面の高崎線、新潟方面の上越線、長野方面の信越線(※)の三大幹線の起点終点駅である。列車運行や利便性の為、北関東を横断する両毛線(りょうもう-)、草津万座方面の吾妻線(あづま-)、関東西部を縦断する八高線(はちこう-)と、富岡下仁田方面を結ぶ上信線が乗り入れており、上越新幹線と北陸新幹線も停車し、九つの路線が接続する鉄道大要衝地になっている。また、国鉄高崎機関区が置かれ、現在も、JR東日本とJR貨物の車両基地がそれぞれ置かれている。高崎機関区は全国の国鉄機関区の中でも、有数の歴史と格式の高い機関区として知られ、戦後から国鉄民営化まで、ふたつの機関区が置かれていた。なお、JR東日本の復活蒸気機関車D51形498号機やC61形20号機も、この高崎の所属である。

現在の四代目駅舎は、上越新幹線開業時に建て替えられた大きな駅ビルになっている。地上ホームは三面七線で、2番線から8番線の在来線用。高架ホームは二面四線、11番線から14番線の新幹線用ホームになっている。なお、1番線は廃止され、民営鉄道の上信線には、0番線が振られている。9番線と10番線が欠番であるのは、9番線はかつての上信線専用であった事と、案内上の判り易さの為であろう。また、非電化の八高線専用3番線と高崎線専用7・8番線を除き、在来線用ホーム数が足りない為、2・4・5・6番線は、高崎線・上越線・信越線・両毛線・吾妻線各方面の共用になっており、乗り間違え無い様に注意が必要である。廃止された1番線は、特急の留置線として使われている。

(駅自由コンコース出入口横の紅白達磨「幸福のだるま」。)

駅名物として、コンコース出入口横に、紅白達磨「幸福のだるま」が鎮座している。石に見えるが、金属製らしい。東京駅銀の鈴制作者の東京芸術大学学長・宮田亮平氏が、平成9年(1997年)に制作した。また、駅ビル一階外壁には、名物の赤達磨大壁画もある。正月の達磨市は、風物詩として、テレビのニュース番組で毎年取り上げられる程、よく知られている。

(赤達磨大壁画「だるまの詩」。上越新幹線開通時を記念して制作され、上毛三山を背景に人間の喜怒哀楽を赤達磨で表現する。原画は福沢一郎氏、造形はルイ・フランセン氏。※本取材時は工事のため、2017年の高崎再訪時に撮影。)

■高崎駅略史■

明治17年(1884年)

日本鉄道として、高崎線の新町から高崎間が開通。高崎駅開業。

高崎機関庫設置(後の高崎第一機関区、今のJR東日本高崎車両センター)。

上越線が前橋まで開通。たかべん(高崎弁当)が駅弁販売開始。

明治18年(1885年) 信越線が横川まで開通。

明治30年(1897年)

上野鉄道(現・上信電鉄)が、福島(現・上州福島)まで開通。

明治33年(1900年) 二代目駅舎竣工。

明治39年(1906年) 日本鉄道の国有化。

大正6年(1917年) 三代目駅舎竣工。

昭和20年(1945年) 高崎第二機関区を設置(現・JR貨物高崎機関区)。

昭和57年(1982年) 四代目駅舎竣工、駅ビル開業。上越新幹線開業。

平成9年(1997年) 長野新幹線(現・北陸新幹線)開業。

【八高線】

昭和6年(1931年)に倉賀野から児玉間が開業。昭和9年(1934年)に全通。

【両毛線】

両毛鉄道として、明治22年(1889年)に全通。日本鉄道に買収後に国有化。

【吾妻線】

昭和20年(1945年)に渋川から長野原間が貨物専用線として開業し、

翌年から旅客取り扱い開始。

なお、高崎から前橋間は、当時の日本鉄道が延伸開業し、国有化後に両毛線になった。大正10年(1921年)には、渋川まで上越線が開業し、高崎から新前橋間も上越線になった。長らく、高崎から新前橋間は、上越線と両毛線の二重戸籍区間であったが、昭和32年(1957年)に両毛線の終点を新前橋に変更し、二重戸籍区間は解消している。

□

明治時代以降、商業都市と軍都として発展した高崎は、観光名所が少ない。しかし、初めて来たならば、外せない場所という高崎白衣大観音(-びゃくえだいかんのん)に行ってみよう。東京ならば、昔の東京タワーや今のスカイツリーに相当する名所である。なお、高崎の中心部ではなく、烏川(からすがわ)を越えた西の丘陵地帯にある。

高崎駅西口のバスターミナルから、市内循環バスに乗車する。普通の路線バスの半分の大きさの小型バスで、乗客は4-5人である。車で混雑する高崎市内の交差点を何回も右左折しながら、西に向かって走り、高崎市役所や国立高崎総合医療センターを経由。烏川(からすがわ)に架かる聖石橋(ひじりいしばし)を渡る。

なお、建立当時の大観音方面行き上信電鉄路線バスでは、貸切遊覧バスよりも早く、女性車掌による車内観光案内「ウグイスサービス」を始めたという。聖石橋から観音山までの約4分間実施され、NHK前橋放送局のラジオドラマ「観音山から」で放送されたセリフをそのまま使う、粋な企画であった。そのドラマでも、当時現役の上信電鉄女性車掌・本島光子嬢が出演したという。今は、観光案内をしていないが、少し、昭和11年(1935年)当時にタイムスリップしてみよう。バスは、丁度、聖石橋に差し掛かった所である。

ただいまより、沿線の説明を申し上げます。ここは聖石橋でございます。烏川の清流が下手に見えます。川中の大きな石を聖石と申します。

右手の高い所は高崎公園で、熊・猿・鹿・鶴・鷺(サギ)・小鳥などたくさん飼われております。川向うの広い野原が乗附練兵場で、特別大演習のみぎり、観兵が執り行われた光栄の地で、記念碑も建てられてございます。

ただいま、片岡小学校前に参りました。学校前の記念碑は、殉職七勇士の碑でございます。昭和10年9月の恐ろしい大洪水に罹災民を救助しようとして、深夜出動した高崎連隊の七勇士が激流に押し流され、遂に殉職された悲しい思い出の跡でこざいます。

皆さま、左手の小高い丘は草臼山と申します。新田義重公の居城寺尾城跡でございます。その付近は天文18年武田・上杉合戦の跡で、俗に寺尾古戦場とも申しております。

正面に見えるの山が観音山で、頂に苔むす甍(いらか※)の見えますのが、清水寺でございます。坂上田村麻呂将軍の開墓、千手観音を本尊とする所から、観音山の名が生まれたのでございます。春は桃・桜が一時に咲き、秋は紅葉美を競うております。

松の間に見えるのが、高崎初代市長八島八郎翁の銅像でございます。その右手の白い塔が忠霊塔で、塔の中には戊辰戦争以来の、群馬・埼玉・長野三県下戦病死将兵の霊が祀ってございます。

山頂大空高く聳えるのが、有名な鉄筋コンクリートのモダン観音像でございます。観音像の御背の高さは133尺、御目方159万6,000貫、御足の甲の長さ24尺、御目の長さ3尺5寸、御裾の周囲234尺でございまして、世界一大きな観音像と言われております。その前方の小高い松原が高崎連隊と縁深い乃木将軍の銅像建立予定地でございます。

皆さま、観音山に着きました。お待ちどお様でございました。ごゆっくり御見物下さいませ。この車は、清水鉱泉へ参ります。

(上信電鉄百年史「ウグイスサービスは昭和11年より」より引用。)

※甍(いらか)→瓦葺の屋根のこと。

□

烏川から離れて行くに従って、標高も少しずつ上がる。この小型バスと乗用車がどうにかすれ違いができる旧市街地を抜け、丘陵に上がる市道羽衣線(はごろも-)「観音通り」に入る。

観音山由来の清水寺や、小さな子供連れの家族連れで賑わう観音山公園を過ぎる。つづら折りの急坂を登って行くと、高崎駅から約20分で観音山頂バス停に到着。「バス停先の左手に参道があるよ」と運転士に教えて貰い、お礼を言って、下車する。なお、最寄りのバス停は二ヶ所あり、参道の仲見世を楽しむならば、「観音山頂バス停」が良く、足腰に不安がある場合や最短で訪問したい場合は、「白衣観音前バス停」が良い。

この観音山頂バス停は、丘陵中腹の平坦地にあり、観光センター、市営有料駐車場、高崎市街が見える展望台(最上段の高崎の街並みの画像)、戦病死者の慰霊塔がある。

(観音山観光センターと市営駐車場。足跡のペイントは、実物大の観音様のもの。)

(戊辰戦争以降の戦病死者を慰霊する忠霊塔。現在は、平和塔と名付けられている。)

駐車場の一角の展望台から、高崎市街を一望した後、参道を登ってみよう。思った程、きつい傾斜ではなく、緩やかな長い坂が450m程続いている。市街地からもかなり離れており、鬱蒼と木々が茂っているので、とても静かで山中の感じがする。参道入口付近からは、ブリキの大看板を掲げた昭和風土産店が点在し、タイムスリップした感じが楽しい。

(駐車場から参道入口へ。)

(参道の仲見世。廃業した店もあるが、幾つかは営業している。)

(参道の石畳にも、観音様の足跡が所々に嵌め込まれている。)

長い参道を登りきると、少し開けた平坦地に出る。大観音直下の場所で、もうひと頑張りの45度近い急坂が、最後のミッションになっている。この急坂の途中に、へばり付く様に建っている古い土産店が一軒だけある。横から見ると、床下は崖から突き出した柱のみの懸造りの様な建て方だ。なお、門前の各店では、「ひっぱたき」と呼ばれる味噌おでんが名物になっている。大層な名前であるが、蒟蒻をふきんに勢いよく叩きつけて、水気を切る由来らしい。

(急坂の途中にある「観音みやげ松風」。年配のお母さんと猫が迎えてくれる。店内に小さな飲食コーナーがある。)

(名物の高崎達磨。年間を通じて販売されている。土産用のミニサイズならば、1,000円以下で買える。)

観音山頂バス停から徒歩約10分で、真言宗慈眼院(じげんいん)に到着。その境内に、大観音が建立されている。真言宗総本山・高野山金剛峯寺(こんごうぶじ)の塔頭(たっちゅう/本院に務める僧侶や家族が住む寺院、子院)であったが、大観音建立後の昭和16年(1941年)に、高野山から高崎に勧請された寺院である。鎌倉時代中期の創基と伝えられており、鎌倉由比ヶ浜ですくい上げられたという聖観世音菩薩が、御本尊になっている。

(本堂の高崎千体観音堂。太鼓橋の下には、先程の急坂の参道が通る。)

(本堂は、白衣観音建立50周年に合わせて、昭和61年[1986年]に再建された。)

(本堂内天井には、吊り灯籠が沢山下がっていた。)

本堂向かいには、大観音が穏やかな笑みで佇み、とても美しい。昭和11年(1936年)、地元高崎の建設業実業家・井上保三郎氏が巨額の私財を投じ、高崎十五歩兵連隊の戦没者慰霊と高崎の発展を願って建立された。以来、高崎のシンボルとして、また、北関東の観音信仰と真言宗の中心になっており、関東八十八カ所霊場第一番札所、国登録有形文化財(平成12年指定)になっている。戦時中、アメリカ軍の空襲目標になる為、軍部から取り壊し命令が出たが、高崎市民が強く反対し、守り抜いたという。

(本堂前からの高崎白衣大観音。日本的な母を感じる面影だ。所々の小窓は、展望用の覗き窓。)

大観音の台座下で、参拝ができるので、行ってみよう。コンクリートの大階段を上がると、足元にたどり着く。高さは41.8m、重さは5,985トンもあり、中は空洞になっている。また、拝観料(大人個人)300円を支払うと、胎内巡りと肩の高さの九階まで登れる。所々の小窓から、関東平野や高崎の街並み、上毛三山の赤城山・榛名山・妙義山、浅間山や信州の山々を眺められるという。

この頭を下に傾げている角度は、熟考されたもので、この感じが親しみが増すという。地元高崎の黒川玉竜氏が棟梁を務め、昭和10年(1935年)に着工し、翌年にスピード完成した。鉄筋コンクリート造りで、肩掛け両天秤を使った人力でセメントを運び上げたので、今以上に大工事であった。

(足元から見上げる大観音。息災・安産・子育ての仏であるが、何でも願って良い。胎内には、二十体の仏像が安置されている。)

なお、アメリカ・ニューヨークの自由の女神像の本体の高さ(台座上から手先のトーチまで)と、ほぼ同じ高さ(足からトーチまで46.1m、頭まで33.9m。※台座部分は除く)になっている。参考に、奈良の大仏は14.9m(749年建立)、鎌倉の大仏は13.4m(1252年建立)である。他の関東エリアにある高さ20m以上の巨大仏を調べてみた。

★牛久大仏(茨城県牛久市)

高さ120m、青銅製、総重量4,000トン、平成5年(1993年)建立。

★東京湾観音(千葉県富津市)

高さ56.0m、鉄筋コンクリート製、昭和34年(1959年)建立。

★高崎白衣大観音(群馬県高崎市)

高さ41.8m、鉄筋コンクリート製、昭和10年(1935年)建立。

★日本寺大仏(千葉県鋸南町)

高さ31.0m、磨崖仏、天明3年(1783年)建立。

★大谷平和観音(栃木県宇都宮市)

高さ26.9m、磨崖仏、昭和29年(1954年)建立。

★大船観音(神奈川県鎌倉市)

高さ25.4m、半身仏、昭和35年(1960年)建立。

この高崎白衣大観音は、関東で三番目に大きい様だ。終戦後の昭和20年代から30年代にかけて建立された巨大仏は、戦争犠牲者を慰霊する為に建立された仏が多い。なお、磨崖仏(まがいぶつ)とは、岩壁や崖に彫刻した石仏の事である。

(正面東屋からの大観音。春は三千本の桜に囲まれ、より美しいという。)

この丘陵の北側には、高崎達磨で有名な少林山達磨寺がある。先程の市内循環バスで行けるが、ここから遊歩道を歩いても行ける。今回は、時間が足りなかったので、次回訪問したい。

高崎少林山達磨寺

時計を見やると、夕方の16時前。門前の土産店も、早々と店じまいを始めている。急坂下の白衣観音前バス停から市内循環バスに再び乗り、高崎駅に戻ろう。

(つづく)

右に見えるは君が代の

橋や名高き清水の

観音山の階(きざはし)よ

小林山もこのあたり上信電鐵鐡道唱歌より/北沢正太郎作詞・昭和5年・今朝清氏口伝。

※作詞は、観音像の建立前である。汽車から観音山が良く見えた事が判る。

(※)長野新幹線開業により、横川-軽井沢間は廃止。軽井沢以西は、しなの鉄道に転換されている。

【参考資料】

現地観光歴史案内板

「上信電鉄百年史-グループ企業と共に-」(上信電鉄発行・1995年/当時のバス観光案内)

高崎白衣大観音観光は、同年秋の再訪問時(夕方前)の取材。

本取材時とカメラの機種が違うので、若干色調が異なる。ご容赦願いたい。

2017年7月20日 ブログから保存・文章修正・校正

2025年1月28日 文章修正・加筆・校正

© 2017 hmd all rights reserved.

文章や画像の転載・複製・引用・リンク・二次利用(リライトを含む)や商業利用等は固くお断り致します。