大湯下の足湯から、別所温泉駅に戻ってきた。時刻は15時半を過ぎた所である。「信州の鎌倉」の別所温泉郷の散策を楽しんだ後は、起点の上田駅まで戻ろう。帰りの新幹線乗車まで、上田駅周辺の代表的な観光地を少し散策してみたい。

(別所温泉駅に戻ると、最初に乗車した1003編成「自然と友達2号」が、ホームで待っていた。)

□

+++++++++++++++++++++++++++++++

別所温泉1541======1610上田

上り普通・上田行き(1000系1003編成2両編成「自然と友達2号」)

+++++++++++++++++++++++++++++++

再び、1003編成「自然と友達2号」に乗る。この別所線も見納めなので、美しい塩田平の車窓をじっくり眺めよう。僅か乗車30分程で、起点の上田駅に到着し、北側のお城口に向かう。駅構内の観光協会に立ち寄って、見所を教えて貰い、ガイドマップも入手する。16時を過ぎているが、天気も良く、陽はまだ高いので大丈夫である。

この上田は、戦国時代末期の天正11年(1583年)に、真田昌幸が千曲川の辺りに上田城を築いたのが始まりである。武士や商人の町を計画的に建設し、周辺の人々を移住させて、大きな城下町に発達した。江戸時代になると、中山道の脇道である北国街道の宿場町として栄え、鳥居峠に向かう上州街道(現・国道144号線)の分岐地点でもある事から、人や物資の集散地として、また、農具や鋳物の取り引きが盛んであったという。明治以降は、養蚕業や製糸業が盛んになり、長野市以南の千曲川上流域で、最も大きな都市になっている。

なお、真田氏の元々の本拠地は、上田市街地ではない。上田から北東の山間部であり、真田の地名、真田本城跡や真田家由縁の古寺等が数多く残っている。また、昭和47年(1972年)までは、上田駅から上田交通真田傍陽線(-そえひ)が結んでいた。

□

先ずは、この上田のシンボルである、上田城址【名勝マーカー】に行ってみよう。真田氏が山中から移転した後の居城であり、市民が憩う大きな公園になっている。駅から、徒歩約15分で到着。徳川の大軍を二度も退けた名城として、大変有名である。実は、二度もの実戦を歴史に持つ近世城は、大変珍しい。今は、1,000本の桜が植えられ、市内一の花見の名所になっている。

昔、傍陽線の線路が下に敷かれていた、外堀に架かる二の丸橋を渡る。水を湛えた内堀の先に、大きな二階建ての櫓が見えてくる。築城した当時のものではなく、江戸時代中期の上田藩主・仙石忠政(せんごくただまさ)が、寛永3-5年(1626-28年)に再建したもので、西櫓と合わせて、長野県の県宝になっている。なお、中央の東虎口門櫓と塀は、明治初期の古写真と発掘調査で得られたデータから、平成6年(1994年)に復元されたものとの事。

(上田城北櫓・東虎口櫓門・南櫓。櫓の中も有料見学できる。※12-3月は閉館。)

城門にあたる東虎口櫓門の右手には、3mもある真田石と呼ばれる要石が、石垣に組み込まれている。信之が松代に転封される際、父の形見に持って行こうとしたが、微動だにしなかったという。

(東虎口櫓門。)

この上田城は、意外でもあるが、徳川家康の援助で築城された。しかし、豊臣秀吉に対する戦略から、上州沼田を小田原の北条氏に譲る徳川家康の命令を真田昌幸は拒否し、越後の上杉景勝に援助を求めた。それが原因になり、天正13年(1585年)8月、徳川軍7,000人が上田城を攻撃したが、わずか2,500人の兵で撃退し、真田軍が勝利した第一次上田合戦が起こっている。

また、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、父の昌幸と次男の幸村は石田方(西軍)、和睦後に徳川家臣になっていた長男の信之は徳川方(東軍)になった。これは、大きな戦で真田家が断絶するを、防ぐ為であったとされている。徳川家康の三男・秀忠(ひでただ/後の江戸幕府二代目将軍)が率いる約4万の大軍を、七日間も上田に足止めさせ、関ヶ原の戦いに間に合わせなかった第二次上田合戦も有名である。

関ヶ原が決した後、石田方(西軍)の昌幸と幸村は高野九度山に幽閉され、徳川因縁の上田城は徹底的に破壊されてしまった。徳川方(東軍)の長男・信之は、郷里の上田を拝領し、現在の県立上田高校の場所に屋敷を建てて、藩政を行った。しかし、元和8年(1622年)に、信之は松代に転封となり、上田を去る事になる。その後、仙石氏、松平氏が藩主となり、その時期に上田城の一部再建が行われている。

□

東虎口櫓門を潜り、城内に入る。徳川の廃城棄却と明治初期の政府払い下げにより、城内に残存する建築物は殆ど無く、本丸の天守閣は現存していない。現在は、真田父子や歴代藩主を祀る真田神社【鳥居マーカー】が鎮座し、緑の多い公園になっている。

(真田神社。策略を講じ、大軍を二度撃退した事から、智慧の神として親しまれている。)

なお、関ヶ原の戦いの後、郷里上田の統治を命じられた信之は、城の近くに居館を構えた。焼失後、後任の藩主の松平氏が再建したもので、明治維新まで移転せず、表門・土塀・堀が残っている。今は、県立上田高校の正門になっている【赤色マーカー】(学校敷地内は見学不可)。

(上田藩主居館跡。敷地は県立高校になっており、長野県最大の薬医門が残る。)

(真田時代の面影を残す土壁と壕。堀の幅は道路拡張の為、狭められたという。)

上田城周辺には、歴史的建造物も少し残っている。観光会館隣りのハイカラな洋風建築は、大正4年(1915)年に建てられたもので、上田市立図書館や石井鶴三美術館として使われていた。現在は、蚕都上田プロジェクトの文化活動拠点・蚕都上田館(さんと-)【青色マーカー】として、市民や観光客の交流センターになっているとの事。

なお、生糸(絹糸)の海外輸出は、上田産が最初であった。安政3年(1856年)の横浜港開港当時から、上質な上田糸・依田糸が、ヨーロッパやアメリカに大量に輸出され、上田も大いに栄えた。明治から昭和初期まで、この生糸の輸出により近代化と国力増強を進め、繭を担保にした銀行貸付も盛んに行われて、金融業も発達していったのである。また、中央東線や高崎線等、生糸を輸送する為に建設された鉄道も多い。

(蚕都上田館。アール・ヌーヴォーの流れを汲む、上田全盛期の洋館である。)

上田城から北東の国道18号線南側に、柳町と呼ばれる北国街道の町並み【カメラマーカー】が残っているので、行ってみよう。柳が多かったこの通りには、旅籠や商家が軒を連ね、呉服屋だけでも25軒もあり、大変賑わったと伝えられている。白い土塀や格子窓のある旧家も残っており、造り酒屋や味噌蔵もある。

(北国街道柳町入口付近。ここから200m程、北に向かっている。)

江戸末期から明治にかけての平入り二階建ての町家が、南北通りの西側に多く建ち並んでいる。屋根や軒の高低差が少なく、長短の格子が合わさった親付き切り格子や卯建(うだつ)が見られ、幾つかは店屋として営業している。

(寝具店の山崎綿店。立派なうだつのある造りになっており、カフェを併設する。)

この通りの中心的町家として、岡崎酒造【酒マーカー】と森文がある。造り酒屋の岡崎酒造は、江戸時代初期の寛文5年(1665年)創業で、「信州亀齢(きれい)」のブランドで知られている。並びの黄色い建物は、旧呉服屋を改築したカフェの森文で、明治9年(1876年)の建築になり、かつては、郵便局としても使われていたとの事。

岡崎酒造公式HP

(造り酒屋の岡崎酒造。蔵見学は実施していないという。)

(旧呉服店のカフェ「森文」。)

更に奥の方に歩いて行くと、保命水【噴水マーカー】と呼ばれる共同水道がある。明治14年(1881年)に、近くの山から木管で水を引いた用水で、当時、南側にも水屋があったという。近代的な上水道が大正時代末期に敷設されるまで、利用されていた。

(保命水。水受けは石造である。)

保命水前の北国街道が左に曲がる場所には、地元味噌醸造所の武田味噌【黄色マーカー】がある。昭和の初めに創業した新しいメーカーであるが、大豆の旨味を活かす味噌作りをしているそうで、その辛さの中に甘みが奥にある味わいが特徴との事。また、寒さの最も厳しい時期に仕込む「大寒特別仕込み味噌」が現地限定販売されており、名物になっているという。

信州・武田味噌公式HP

(武田味噌直販所「菱屋」。)

武田味噌の先には、明治24年(1891年)に、明治政府の国家神道によって建立された、上田大神宮【祈りマーカー】が鎮座している。この交差点から大神宮までの直線の道路は、建立時に造られた参道跡で、杉並木があったという。今は、杉は全て枯れてしまい、建立時に植樹された松【緑色マーカー】が、橋の袂に一本だけ残っている。

当時は、柳町大神宮と呼ばれ、全国各地に大神宮が建立された。長野県では、かつて国分寺があった上田柳町が選ばれ、今でも地元から親しまれている。社殿の規模は、伊勢の皇大神宮(伊勢神宮の内宮)の約1/3で、8,000坪の広大な境内であったが、現在はその1/4程度になっているという。

(上田大神宮と参道跡。伊勢皇大神宮の末社で、天照大御神が主神である。)

(地元では、「名残の松」と呼ばれている。)

そろそろ、上田駅に戻ろう。17時前であるが、斜陽になってきた。山国の夕暮れは早い。

(斜陽の柳町の通り。南を望む。)

□

駅に戻って来た。17時42分の上り東京行き「あさま542号」の自由席を手配する。新幹線改札口横に大きな売店あるので、土産の手配をしよう。夕食の駅弁もあるかと探すと、あった。勿論、購入しておく。

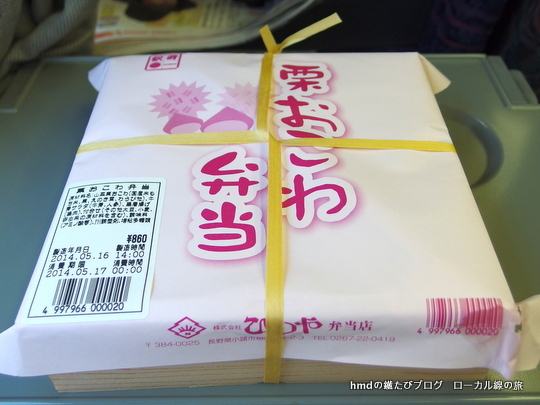

上田駅新幹線1番線ホームから、定刻に発車。今日は、街歩きの距離も多く、とても空腹なので、夕食を食べる事にしよう。ひしや弁当店「栗おこわ弁当」(税込860円)である。元々は、国鉄時代からの小諸駅の名物駅弁であったが、構内販売撤退の為、この上田駅で販売する様になった。最近は、駅弁フェアやテレビ等でも、上田駅の駅弁と紹介される様になっている。

(ひしや弁当店「栗おこわ弁当」の掛け紙。)

飯は山菜栗おこわで、モチモチとしたもち米に大きな栗が二粒分入っており、ごぼうサラダ、鶏唐揚げと漬物が付いている。甘めの茶飯はコクがあり、食べると、パァと上品な栗の美味しさが口に広がる。なお、小諸駅前に直営食堂があり、温かい栗おこわも食べられる(※)。

(栗おこわ弁当の盛り合わせ。)

列車は、高速運転のブーンという風切音を立てながら、一路東京へ向かっている。次の軽井沢駅からも、帰りの観光客が沢山乗り込んできた。あと1時間で、上野駅に到着するので、あっという間である。今度は、是非、別所温泉に泊まりで訪問したい。

+++++++++++++++++++

上田1742======1906上野

長野新幹線上り東京行き・あさま542号

E2系N3編成8両編成(1号車自由席4A席)

+++++++++++++++++++

(おわり/上田電鉄別所線編)

(※ひしや弁当店について)

2016年末に小諸駅前の店が廃業。駅弁も終売になっている。

【参考資料】

現地観光歴史案内板

まちなか散策マップ「歩こう信州上田城下町」(上田市観光課発行・2013年)

2017年7月12日 ブログから保存

2017年7月14日 文章修正・校正(全話分の濁点抑制と自動校正)

2025年1月18日 文章修正・加筆・校正

【取材日】2014年(平成26年)5月16日

【カメラ】PENTAX MX-1

【主な参考資料】

上田電鉄別所線沿線ガイドマップ(上田電鉄発行)

RMライブラリー「上田丸子電鉄」下巻

(宮田道一、諸河久著・ネコパブリッシング刊・2005年)

【リニューアル履歴】

2025年1月18日 別所線編 全話

© 2017 hmd all rights reserved.

文章や画像の転載・複製・引用・リンク・二次利用(リライトを含む)や商業利用等は固くお断り致します。